清末民初中國工業(yè)化轉型過程中,學徒制呈現(xiàn)出一種畸形的制度形態(tài):對學徒工群體而言��,學徒制是一種傳授謀生技能的教育制度��;對于資本家而言����,學徒制實質(zhì)上已經(jīng)屬于一種勞動雇傭制度。一面是宗法家長制色彩濃厚的倫理性師徒關系����,另一面卻又是基于“自由契約”之上的非等價性市場交換���。傳統(tǒng)與現(xiàn)代在這個制度中被強制性雜糅嫁接在一起,內(nèi)嵌于學徒制中的制度張力得到了充分釋放��,而依賴于行會組織內(nèi)部自行仲裁解決的治理手段已經(jīng)失效��,在缺乏相應的勞動法律制度的背景下��,這在當時帶來了嚴重的經(jīng)濟社會后果���。

作者簡介:

王星�,男�,南開大學周恩來政府管理學院副教授,博士�。

基金項目:

國家社科基金一般項目(16BSH068);國家自然科學基金北京大學管理科學數(shù)據(jù)中心智庫類課題(2016SP01)���。

在中國的“制造業(yè)2025”戰(zhàn)略中����,工匠精神被賦予了重要角色�。無論在德國還是日本��,工匠精神是其制造業(yè)創(chuàng)新優(yōu)勢形成的重要基礎���。由德國和日本的技能形成史可以看到,德日兩國工匠精神的養(yǎng)成根源于歷史傳統(tǒng)的延續(xù)和革新����,而學徒制是工匠精神形成及作用的基本制度載體(T. Kathleen,2004)�。對于學徒制的研究通常分為兩個視角:一是關注學徒制技能傳承的過程、技巧以及效果�����,聚焦于學徒制制度本身�,關注學徒制技能傳授的內(nèi)涵或課程設置,分析其中影響學徒制技能傳承績效的因素�,并討論改進學徒制技能傳承的應對策略,相對應的學科領域多是教育學或者管理學��;二是將學徒制作為一種制度形態(tài)��,以制度匹配視角討論其他制度形態(tài)對其運行和作用過程的影響����,比如行會制度、勞資制度等�,分析影響學徒制技能傳承績效的深層制度基礎,并從制度環(huán)境建構的角度給出一些對策建議�����,相對應的學科領域多是政治社會學或教育社會學���。從制度屬性上來說��,工廠中的學徒制兼具技能培訓和勞動雇傭雙重屬性�,融合上述兩種分析視角的跨學科研究非常必要�����。本文嘗試從跨學科的視角出發(fā)�����,分析中國傳統(tǒng)學徒制的工業(yè)化轉型過程:一方面討論學徒制內(nèi)部制度結構的變化�����,描述其技能傳承效果日益式微而淪為資本獲取廉價勞動力渠道的演化過程�;另一方面從制度環(huán)境的角度討論傳統(tǒng)學徒制制度樣態(tài)的變化���,分析行會制度、勞資關系機制對學徒制運行的影響�。

在近代中國歷史上,晚清至民國初期是經(jīng)濟�、政治社會治理機制發(fā)生巨變的時代。在經(jīng)濟上��,工業(yè)實業(yè)興起以及西方工業(yè)生產(chǎn)方式入侵�,給傳統(tǒng)手工業(yè)生產(chǎn)造成了巨大的沖擊,被費孝通稱為“背離者”(2006:77)的支離破碎小農(nóng)社會群體大部分在工業(yè)化浪潮中轉變?yōu)楣S內(nèi)的學徒工���,成為日后產(chǎn)業(yè)工人階級的主體�����。在政治社會治理機制上���,國家政權體制發(fā)生了根本性變革,從帝國專制走向了威權政體(authoritarianism)�。如湯森(James R. Townsend)和沃馬克(Brantly Womaek)所言,帝國專制統(tǒng)治依賴的是精英主義和社會等級制(詹姆斯·R.湯森���、布蘭特利·沃馬克��, 2005:26)����,從事工商業(yè)生產(chǎn)的“技能工人”——工匠也被納入嚴格的政治與社會等級制�。而晚清新政與民國初年的威權體制從政治上提升了工商業(yè)資產(chǎn)階級的地位,也從意識形態(tài)上拋棄了重農(nóng)抑商的理念�。這些現(xiàn)實背景為學徒制的工業(yè)化轉型提供了機遇,傳統(tǒng)手工業(yè)的學徒制轉向工廠學徒制���。

一�、引民辦與官局并立:

清末民初師徒制工業(yè)化轉型的演化圖式

清末民初是中國政治�、經(jīng)濟與社會文化體制經(jīng)歷巨變轉型的年代。從技能形成的角度而言�����,1840年鴉片戰(zhàn)爭之后��,西方工業(yè)化生產(chǎn)技術已經(jīng)對中國傳統(tǒng)手工業(yè)技藝構成了強烈的沖擊�。1850—1872年間,太平天國重建嚴格的匠籍制度給民間行會學徒制帶來了巨大的威脅(彭南生��,2003:223—224)���。甲午戰(zhàn)爭之后��,晚清政府開始興辦實業(yè)�,學徒制才重回歷史軌道,并且形成了以工藝局為主體的官辦學徒制職業(yè)培訓與民間學徒制并列的技能形成格局��。與民族工業(yè)興起相伴隨的是�����,傳統(tǒng)學徒制技能傳承與規(guī)?��;a(chǎn)之間開始產(chǎn)生矛盾����,學徒制變革的契機隨之出現(xiàn)���。

?�。ㄒ唬?民間行會學徒制的文本規(guī)則

與英德兩國類似�,中國行會學徒制的功能除了技能傳承外�����,更重要的是賦予學徒入行從業(yè)的資格。這種社會分層功能在實踐操作過程中���,一方面表現(xiàn)為“學徒工—幫工—師傅”這樣的身份等級體系;另一方面��,對于那些經(jīng)過官辦技校培訓的掌握相應生產(chǎn)技能但未經(jīng)歷行會學徒制培訓的勞動力���,行會行東們多采取排斥態(tài)度�,“從來沒有當過學徒�,只有伺候了三年人,你才會學到東西”(步濟時����,2011:133)。在清末民初�,類似的民間行會學徒制比較流行。根據(jù)瑪高溫(D.J.Macgowan)�����、馬士(H.B.Morse)(瑪高溫的《中國行會及其行規(guī)》[Chinese Guild and their Rules] 發(fā)表在《中國評論》1883年第7期�,馬士的《中國行會考》[The Guild of China] 初版于1909年。兩篇文章的中譯本刊于彭澤益主編:《中國工商行會史料集[上冊]》,中華書局1995年版�,第51—90頁)以及步濟時(J.S.Burgess)等人的調(diào)查研究,清末民初幾乎所有的民間手工行業(yè)及商業(yè)均設有學徒制���。僅在北京地區(qū)��,42個工商業(yè)行會組織中只有5個行會沒有學徒制�����,其中16個手工行會都設有學徒制���;8個專業(yè)行會中,只有2個沒有學徒制����;在商業(yè)行會組織中,除了技能門檻較低的行業(yè)如豬肉�����、羊肉和青菜3個行會沒有學徒制外(在豬肉行業(yè)中沒有學徒制����,雇員的薪酬是根據(jù)崗位而非技能水平進行等級排列的��。第一等是買賣豬肉的���,工錢月薪15元;第二等是殺豬的����,每月11元����;第三等是洗刮豬毛的,每月4.5元�����;第四等是臨時工��,打雜看門��,每月1.5元��。參見步濟時:《北京的行會》��,清華大學出版社2011年版���,第133—134頁)�����,其他行業(yè)均設有學徒制(步濟時����,2011:137)。在這些行會學徒制中已經(jīng)形成了系統(tǒng)的文本規(guī)則����,集中包括如下幾點:

1. 入徒條件有明文規(guī)定。在清末民初�,行會學徒制對學徒工的入徒條件多有明文規(guī)定,主要涉及學徒工的年齡�����、性別����、文化程度、籍貫以及思想品德等方面�����。學徒工一般要求是男性,年齡多在12~18歲之間����。在文化程度上,根據(jù)行業(yè)不同���,要求也不同���。一般而言,依靠操作技能的手工業(yè)對學徒工文化要求不高�,而商業(yè)及一些特殊行業(yè)如刻字業(yè)則對學徒工文化水平有一定的要求����。如長沙刻字店條規(guī)規(guī)定“帶徒必擇已讀書識字者,方易教授�,免致后來不諳文理,濫刻”(轉引自彭南生���,2003:232)�����。在籍貫上�����,行會學徒制為了保護生產(chǎn)技能的壟斷����,一些技藝水平較高的行業(yè)多規(guī)定非本地、本幫的子弟不收�����。與此同時���,行會組織對學徒工的品德也非?����?粗?�,要求學徒工遵守相關宗法禮俗以及行業(yè)紀律的規(guī)定���。

2. 規(guī)定學徒技能培訓時限。在清末民初的行會學徒制中�����,對學徒工的培訓年限進行統(tǒng)一規(guī)定幾乎是行會組織的慣例。根據(jù)步濟時對北京37個行會中學徒制的調(diào)查�,設立學徒制的27個行會組織都規(guī)定了學徒的具體時限(參見表1)。盡管因為行業(yè)技藝差異導致學徒技能培訓時限不同�����,但一般而言����,學徒時限多在3年或以上。

與英德兩國一樣�,手工業(yè)行會組織對學徒期限的規(guī)定,一方面是為了保證學徒制技能形成的質(zhì)量�����;另一方面是維護行業(yè)利益的需要���,通過長期的學徒工時限,既可以對行業(yè)內(nèi)勞動力流量進行一定的控制��,也可以讓行東們享受更長時間���、較為便宜的勞動力成本支出�。

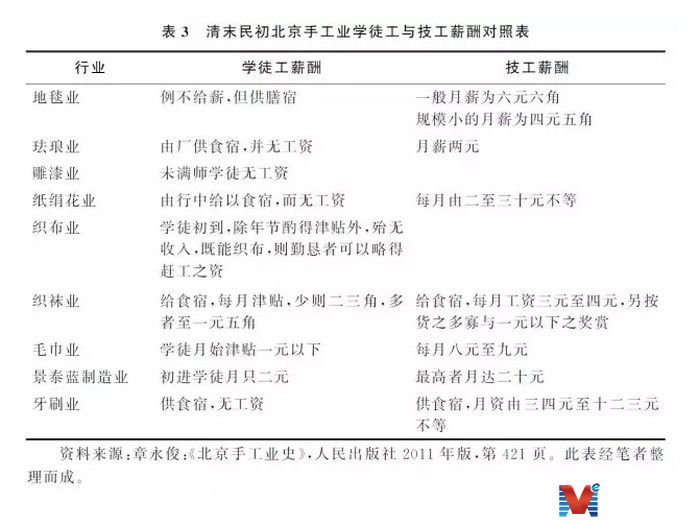

3. 對學徒工的勞動薪酬做出規(guī)定。在清末民初的行會學徒制中����,學徒工已經(jīng)帶有雙重屬性——作為廉價勞動力從事生產(chǎn)同時以學徒身份學習謀生技能。所以����,在清末民初的手工產(chǎn)業(yè)或工商業(yè)中,學徒工往往能夠獲得一定的酬勞(參見表3)�。

在清末民初的行會學徒制中,學徒工的薪酬是非常低廉的�����,而且為了交換學習技能��,通常在學徒期間�����,學徒工在完成生產(chǎn)任務外��,還會承擔師傅家族的一些雜役�����。由此可見,一方面��,清末民初學徒工薪酬給付方式反映出師徒關系已經(jīng)具有較強的市場雇傭色彩��;另一方面���,師傅對學徒工的照顧責任卻依然延續(xù)了傳統(tǒng)學徒制的宗法特性�。

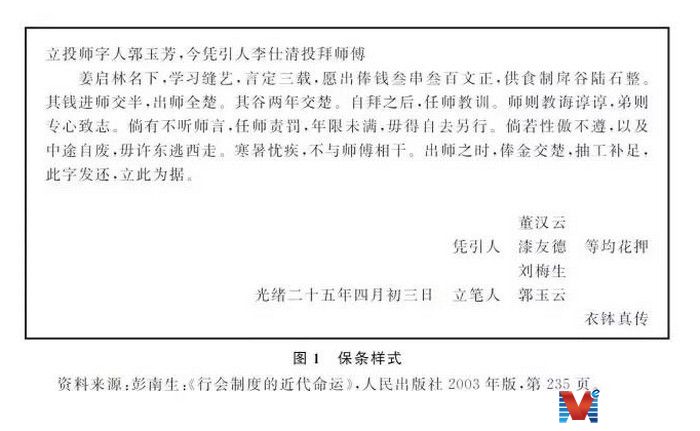

4. 對入徒和出徒儀式有明確規(guī)定���。在行會學徒制中���,行會組織對入徒和出徒儀式非常重視。在筆者看來����,學徒制儀式不但是一種向外界尤其是行會組織告知師徒關系確立(或出徒獲得師傅資格)的象征符號,而且還是樹立師傅家長制權威的一種方式�����。在行會學徒制中����,無論入徒還是出徒儀式,其行動均包括如下:一是擇吉日�,這是傳統(tǒng)習俗在學徒制中的體現(xiàn);二是對師傅及保人行磕頭大禮��,這種叩拜大禮既是傳統(tǒng)習慣���,又是師傅與徒弟身份等級地位的明示�;三是明示師徒契約���,入徒時簽署的師徒契約稱為“關書”��,而出徒時師傅在儀式上當眾銷毀契約�����。

這種嵌入在傳統(tǒng)禮俗中的師徒儀式意在要求徒弟對師傅“孝敬”�����,這不但使師徒關系保持了宗法家長特性�,而且穩(wěn)定了學徒制中的身份等級序列���。對于師傅而言���,可以有效維護自己的地位和利益���;對于徒弟而言,獲得師傅的庇護則是將來入行的前提條件���。當然��,清末民初的行會學徒制在平衡學徒工淪為廉價勞動力而遭受過度剝削與保證技能培訓質(zhì)量之間采取了一些管制措施����,這成為手工產(chǎn)業(yè)行會學徒制有效作用的制度基礎�����。

?���。ǘ? 官局學徒制技能培訓體系雛形已現(xiàn)

晚清時期的官局學徒制是新政的產(chǎn)物,其主管機構是光緒二十八年(1902年)設立的工藝局�。晚清政府的工藝局盡管在形式上包括官辦、商辦和官助商辦三大類�,但這種國家力量介入經(jīng)濟領域興辦實業(yè)的行動,除了通常所言的振興實業(yè)�����、富國強國的大目標外���,還存在著非?����,F(xiàn)實的內(nèi)部壓力�。筆者以為��,晚清政府此行動背后的實質(zhì)動機具有強烈的政治社會性�,而非僅僅局限于經(jīng)濟性。

一方面����,清末民初時期,由于連年戰(zhàn)爭和洋貨沖擊�,國內(nèi)大量傳統(tǒng)手工業(yè)者破產(chǎn),陷入貧困�����,甚至淪為流民,這些貧困失業(yè)者成為引發(fā)社會動蕩的潛在力量���?����?梢哉f�����,應對當時社會“流民甚繁”的失業(yè)風險成為晚清政府設立工藝局的一個重要驅動力�����,工藝局在設立之初就明確其辦實業(yè)的宗旨——“朝廷準立工藝局�����,意在養(yǎng)民�����,不同謀利”��,從而達到“使工有所勸�,民有所歸”的目標(《清實錄》����,1987:473—474)�����;并且發(fā)揮相應的社會救助功能���,通過擴充分設工場“以期教養(yǎng)窮黎”(彭澤益����,1957:508)��。與此同時,在興辦實業(yè)的種類上也優(yōu)先選擇一些能為失業(yè)人群解決就業(yè)問題的行業(yè)��,如紡織業(yè)����。

另一方面����,其意在傳承生產(chǎn)技藝�,工藝局“原為講求制造�,提倡工藝之地”(彭澤益��, 1957:508)�����。為此�����,晚清政府工藝局采取相關保護措施——勸工手段�,以激勵生產(chǎn)技能的傳承和創(chuàng)新���。首先是通過商標和專利權保護���,激勵和保護生產(chǎn)技能的創(chuàng)新行為���。晚清政府要求工藝局建設勸工場以陳列制造貨品,對于獨出新意的貨品���,可以“到場陳列���,代為銷售�����,并給予優(yōu)異商標執(zhí)照”(彭澤益��,1957:506—507)���。對于在工藝上有創(chuàng)新性的貨品�,則“酌給專利年限�����,以示鼓勵”��。其次是設立官局學徒制,傳授生產(chǎn)技能�����。在工藝局設立工廠中�,“凡工執(zhí)藝事十有六類,均令一面作工�,一面授徒”。而且為了鼓勵師傅教授徒弟技能�,工藝局還把授徒數(shù)量和質(zhì)量作為師傅身份等級認定的一個重要參考指標,“所教各藝徒��,分別年限卒業(yè)����,以學成之多寡,定工師之殿最”�����,而且對于教授徒弟成才特別多的師傅�,要“給予功牌”(陳璧,1902)���。

可以說����,晚清政府對官局學徒制寄予厚望,希望借此既能傳習工藝又能振興實業(yè)�����,因而清末官局學徒制取得了大規(guī)模發(fā)展�。從光緒二十八年到宣統(tǒng)三年(1902~1911年),在直隸���、奉天��、吉林等22個省,共設立工藝局228個�、各種工藝傳習所519個、勸工場10個���。其中農(nóng)工商部工藝局和北洋工藝局規(guī)模最大���,前者更是全國藝事的標準“模型”。在組織屬性上�����,這些官管的工藝局、所�、場既屬于生產(chǎn)單位,又是培訓學徒的教學組織��。為了適應當時的經(jīng)濟社會形勢�,晚清時期的工藝局對官局學徒制進行了大規(guī)模適應性改造,使之形成了與傳統(tǒng)學徒制不同的特征���。

1. 工匠來源社會化��,從封閉世襲轉向開放招募�。在匠籍制度下���,工匠不但是一種謀生的職業(yè)身份����,更是一種代表階層地位的社會身份�����。因而��,作為維持社會階層結構的手段,在前近代時期���,無論官方或是民間學徒制�����,工匠身份都遵循著封閉性的世襲傳承方式����。到晚清時期����,工藝局打破了傳統(tǒng)的封閉性世襲傳承制,改向社會招募工匠����。同時,根據(jù)技能水平差異��,工藝局將工匠分為工師和工徒兩種類型��。工師屬于技能傳授者���,工徒屬于技能學習者,二者都遵循公開招募的原則。與此同時�����,晚清工藝局對招募條件有詳細的制度規(guī)定:《雇募工師條例》規(guī)定����,“工師以技藝熟諳、品行端正�����、情殷傳授者為合格”��;《招募工徒條例》規(guī)定�����,(凡)年歲“以十六以上���,二十二歲以下者”����,且“身家清白�����,體質(zhì)強壯,毫無疾病者�,能稍識字者”均可應招入徒。社會化招募使官局學徒制發(fā)展迅速����,光緒二十八年(1902年),僅京師工藝局就“招集工徒五百名��,聘募工師���,分科傳習”(轉引自章永俊���,2011:368)。

2. 技能傳授與幫扶濟貧并重�����。從晚清設立工藝局之初��,官局學徒制就帶有濟貧色彩���。這主要體現(xiàn)在所招募的工匠身份和薪酬上����。就身份而言�����,工藝局所招募的工匠以游民為主�,還有孤貧兒童?���!侗本┕に嚲謩?chuàng)辦章程》明確規(guī)定了官局學徒制對社會貧困者的責任,要求招募工匠“窮無所歸者為上��;避難流離者次之”����,對于不符合工匠招募年齡要求但“愿來習藝者”的“孤貧幼童”,工藝局也要“亦準取保掛號�,挨次傳補”。當然��,為了保障學徒制培訓質(zhì)量���,在招募社會流民和貧民上�,工藝局建立了登記注冊和中間保人擔保制度,對其身份與品德有較為嚴格的考核程序��。要“一一問明來歷籍貫���,取有切實保人����,登注冊薄�,方可收留”。在招募對象中��,工藝局認為“平日懶惰性成者又次之”�,“甘心下流,近于邪僻者為下”����。就薪酬來說,工藝局除了給予工師和工徒一定的勞動報酬外�����,還要給予相應的勞動福利待遇�����,包括衣�、食、住及休息�、醫(yī)療等方面的照顧。根據(jù)晚清政府的《各科匠徒執(zhí)事規(guī)則》以及《雇募工師條例》和《招募工徒條例》規(guī)定�,工師患病,“由(工藝)局醫(yī)治���,并由局預備醫(yī)藥�,并不扣發(fā)辛工”(轉引自彭澤益�,1957:513—514)。對于工徒����,工藝局通過考核設立“官費工徒”,給予伙食津貼“每月酌給銀元一元”���;對于離家較遠的外地工徒����,“由局酌備宿舍”��。這些針對勞工的濟貧福利措施對于穩(wěn)定工匠隊伍��、保障官局學徒制技能形成的質(zhì)量起到了重要作用。

3. 構建制度化的技能等級晉升機制���。與民間學徒制宗法性色彩較濃的行會考核方式不同���,清末民初的官局學徒制已建立起制度化技能等級晉升機制。整個官局學徒制的技能等級序列共包括5個名目��,依次是工徒—工匠—匠目—工師—藝士�。工徒經(jīng)過考核合格后可升至工匠或工師。其中��,匠目和工師除了承擔生產(chǎn)活動外���,還參與工徒日常技能學習的管理工作�,但“應聽(工藝局)管理及坐辦監(jiān)工約束”���。其中����,工師分為二等工師和一等工師兩類�����。藝士從嚴格意義上來說,不屬于技能等級而屬于一種官職��,是對技能出色��、教徒有功的工師一種獎賞���。不過,工師晉升為藝士有較為嚴格的時間限制��,只有效力三年以上的工師�,如果“能改良舊法”,且“工徒教育普及�����,進步迅速”�,則由工藝局“呈明本部賞給九品藝士職銜”。對于成績優(yōu)秀且效力六年以上的工師�����,則賞給“八品藝士職銜”(轉引自彭澤益��, 1957年:511—513)。

4. 技能培訓內(nèi)容從手工技藝走向機器操作�����。與興辦實業(yè)相適應的是�,清末民初的學徒制技能培訓內(nèi)容也發(fā)生了巨大變遷——操作機器設備的技能成為主要培訓內(nèi)容。這在各地工藝局對培訓工種的設置上得到了明顯體現(xiàn)����。比如北洋工藝局在學徒技能培訓上共設立了12個工種,除了傳統(tǒng)手工技能外�,新設機械、窯業(yè)��、燭皂����、火柴等行業(yè)科目。光緒三十二年(1906年)��,袁世凱創(chuàng)辦實習工場�����,設織染部����,專門向學徒工傳授“日本織布機器與新式織布方法”���。農(nóng)工商部工藝局認為加強學徒培訓是興辦近代工業(yè)和產(chǎn)品更新的必備條件,培訓學徒工“所設各工科�����,多系京中未有之藝事”��。

5. 企校一體的新式學徒制技能形成方式興起�。晚清時期���,在洋務企業(yè)或實業(yè)工廠中興起了企校一體的學徒制培訓模式�,一般采用三種做法:(1) 附設半日學堂�����,即學徒半天在廠辦學堂學習理論文化知識��、半日到廠車間生產(chǎn)現(xiàn)場學習手藝���,福建工藝局采用此種形式對工徒進行技能培訓�;(2) 附設夜學堂,即工徒白天學藝�、晚上到夜間學堂學習理論知識,比如甘肅勸工局采用此形式�;(3) 附設講堂,工廠每天為學徒工安排一兩個小時的講課���,課程包括工藝理論�、文化知識等方面的內(nèi)容�����,北洋工藝局���、農(nóng)工商部工藝局���、北京工藝局和熱河駐防工藝廠等均采用此形式對學徒工進行培訓。

這種學徒制事實上已經(jīng)突破了傳統(tǒng)學徒制基于謀生目的的局限��,提升了企業(yè)應對洋貨經(jīng)濟侵略的能力����,謀求企業(yè)利益成為洋務企業(yè)興辦廠內(nèi)學堂的主要目的。所以�����,晚清時期廠內(nèi)學徒培訓模式迅速得到了規(guī)模化發(fā)展�,不但在洋務企業(yè)中得到了廣泛推行,而且一度發(fā)展成為一種全國運動�,成為設局辦廠的通行做法。在這些融合生產(chǎn)和勞工技能培訓于一體的學堂中��,比較有代表性的包括:福建船政局下設福建船政學堂��、江南制造局附設工藝學堂�����、漢陽鐵工廠設立鐵政局化學堂�����、福州電線局設立電報學堂����、輪船招商局設立駕駛學堂等��,具體可參見表2�。與此同時��,各地還普遍設立官辦手工工場�。1904—1910年�����,山東境內(nèi)設立工藝局113個之多�,直隸轄內(nèi)創(chuàng)建傳習工場達87個。

在晚清官管工藝局的推動下��,國家力量對傳統(tǒng)學徒制的改造還包括學徒時間��、學徒群體規(guī)模以及學徒場地等方面�����。工藝局對學徒教育的改造大大突破了原有學徒制的封閉性和排他性等弊端���,為民國時期的學徒制現(xiàn)代化改造奠定了基礎��。這里值得強調(diào)的是�,晚清政府對學徒制的國家干預更多集中于官局學徒制領域�����;對于民間學徒制,依然強調(diào)行會或商會組織對之的管理權威��。晚清政府出于發(fā)展實業(yè)的考慮�,改變了歷代封建統(tǒng)治者嚴格限制和禁止民間結社的一貫做法,轉而大力鼓勵成立商人社團���。因而����,與英國和德國行會學徒制工業(yè)化的轉型過程不同��,晚清政府對學徒制的國家干預并沒有引發(fā)民間行會組織的大規(guī)模反抗與斗爭���,但這也為行會學徒制陷入廉價勞動力來源以及由此引發(fā)的利益政治埋下了根源����。

?���。ㄈ?學徒制的異化與廉價勞動力

就學徒工的勞動力價格而言�,在清末民初,不同行業(yè)中勞動力的價格級差已經(jīng)形成�����。技工價格普遍高于學徒工,各行業(yè)學徒工的薪酬待遇稍有不同����,但總體上極低且收入不穩(wěn)定,具體參見表3����。

技工與學徒工之間的勞動力價格級差對技能形成方式會產(chǎn)生較大的影響。對比分析德國的學徒制演化過程可以看到�����,壓縮技能工資級差能夠抑制技工跳槽動機從而有利于學徒制的發(fā)展�����。不過��,在德國�����,由于工會組織力量強大�,集體協(xié)商產(chǎn)生的技能工資級差壓縮通常是全行業(yè)行為�,不會因為企業(yè)規(guī)模不同而出現(xiàn)較大的差異(具體討論參見Thelen��,2004��;王星�����,2009a��;王星�,2009b)。在中國則完全不同�����,表3顯示學徒工勞動力價格低廉���,且與技工之間的工資級差巨大�,而且行業(yè)內(nèi)規(guī)模不同廠家的工資差異也較大�。這一方面容易刺激資本家大量雇傭廉價學徒工,另一方面也會加速學徒工的流動�����。

另外���,與蓬勃發(fā)展的資本主義工商業(yè)形成對照的是��,在勞工勞動力市場上出現(xiàn)了一種結構性失衡現(xiàn)象:勞動力總量供給豐富����,特別是來自農(nóng)村的貧民和游民�����,而技能勞工卻大量短缺?,F(xiàn)有勞工教育尤其是官費藝徒教育遠遠不能滿足日益擴大的勞工市場需求,大部分生產(chǎn)手工工場與勞工技能教育體系之間沒有建立起制度化互動機制���,一些中小規(guī)模的工場主既無能力也無動機為廠內(nèi)學徒工提供更多的技能培訓����。在這樣的背景下�,大量學徒工無法改變低技能、低工資的勞動狀況�,學徒制成為廉價勞動力來源的趨勢開始顯現(xiàn)。

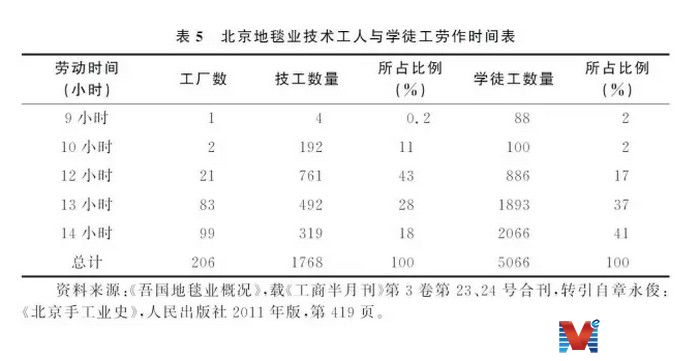

1. 技術工人與學徒工數(shù)量比失衡,以中小規(guī)模工廠尤甚�。大量雇傭學徒工是當時生產(chǎn)制造行業(yè)的普遍做法。根據(jù)《勞工月刊》發(fā)表的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示�,1924年,北京13家織布工廠雇傭勞工1001人�����,其中學徒工為465人��,占勞工總數(shù)的45.9%�。其中雇工在100人以上的3家工廠中,學徒工占比為39.1%�����;雇工在100人以下的10家工廠中�����,學徒工占比為51.8%���,技術工人與學徒之比為 1∶0.85�。在創(chuàng)辦于1912年的北京最大織襪企業(yè)華興織衣公司�,除了2名工頭和2名職工外��,其余28名工人全為學徒�����,占工人總數(shù)的87.5%。在最大的毛巾企業(yè)利容毛巾廠���,45名工人中學徒30人����,占66.7%(轉引自章永俊��,2011:451)����。根據(jù)1924年包立德和朱積權所調(diào)查的207家地毯廠數(shù)據(jù),這些手工工場共雇傭勞工6834人�,其中學徒工為5066人,約占74.1%����,技術工人與學徒工的比例為1∶2.9。除了紡織業(yè)外���,其他行業(yè)如制革業(yè)��、皂燭業(yè)(如火柴廠)����、建筑業(yè)、料器業(yè)等�,也大量雇傭學徒工。具體參見表4���。

對于工場主來說�,大量雇傭學徒工除了勞動力市場供給因素外���,更重要的驅動力在于其逐利動機——節(jié)約勞工成本����。1920年�����,北京勸辦實業(yè)公所調(diào)查了354家地毯廠����,發(fā)現(xiàn)學徒工使用遠超過其他各業(yè)����,“多數(shù)毯行���,為節(jié)省經(jīng)費起見�,每多收學徒����,甚有擬將工人全行辭退�����,只留工人一二人�,工作全以付諸學徒者”(1924年8月16日)?�?梢哉f���,學徒工低廉的勞動力價格成為工場主建立廠內(nèi)學徒培訓制的主要致因���,學徒制的技能培訓功能被逐漸淡化,英德兩國傳統(tǒng)行會學徒制工業(yè)化轉型過程中的困境在中國也開始出現(xiàn)�。

技術工人與學徒工數(shù)量比的失衡對學徒制技能培訓質(zhì)量產(chǎn)生了嚴重影響�����。如包立德和朱積權1924年的調(diào)查所顯示�,在北京207家地毯工廠中����,有78家沒有雇傭一名技術工人,完全依賴1373名學徒工從事生產(chǎn)�,沒有人傳授技能。技術工人與學徒工的數(shù)量比在8以上(1個技術工人對8個以上的學徒工)的工廠數(shù)達57家���,其中1:8的為20家���,1:10.9的為25家,1:20.9的為12家���。1個技術工人要同時給如此多的學徒傳授技藝����,很難保證技能傳授的質(zhì)量��。

2. 勞動時間與技能學習時間失衡����。工時是衡量學徒工勞動強度的重要標準����,同時也能反映出學徒工接受技能培訓的質(zhì)量����。晚清時期,無論是民間行會學徒制還是官局學徒制��,都會對學徒工技能培訓的時間進行規(guī)定�����。民間行會學徒制一般時限為三年左右����,前一年中���,學徒工通常從事無關技藝的雜役工作����;在后兩年��,每天學徒工完成雜事后,就是工作與技能學習時間�����,另外還會在工作之余安排學徒工學習技能(彭南生����,2003:238)。在官局學徒制中���,當時頒行的《癸卯學制》以及《奏定實業(yè)補習普通學堂章程》和《奏定藝徒學堂章程》對學徒工技能受訓時間進行了規(guī)定���,“各有本業(yè),恒愿不妨礙其本業(yè)而以余暇學習科學”�����,為方便學徒工學習�����,“可酌量以夜間及放假日授之����;又或擇用雪期����、農(nóng)暇時間授之”(轉引自陳元暉�����,2006:453—456)��。

不過����,清末民初,由于時局動蕩以及隨著資本主義的發(fā)展�����,學徒工勞動和受訓的時間安排受到了較大的挑戰(zhàn)�����,學徒工長時和超時勞作現(xiàn)象非常普遍��。根據(jù)包立德和朱積權對6834名地毯工人的調(diào)查����,有94.4%的工人每天實際工時在12~14小時,有93.3%的工人每周工作7天��。學徒工勞動時間更長����。在北京地毯業(yè)中,大約有43%的技術工人每天工作12小時左右���,而學徒工則以14小時最為普遍��,約占41%�����,具體可參見表5(轉引自步濟時��,2011:140)�。在東北織布行業(yè)����,學徒工一般每天要勞作13~14個小時,“每日13小時�,自上午5時起,至下午7時止”;在上海的機器修造業(yè)�����,學徒工每天勞作時間甚至高達18~19個小時(轉引自彭南生����,2003:269)。

除了傳統(tǒng)三節(jié)之外����,學徒工基本沒有假期,而且不能任意請假�,“如有必要事故放假,須照請假天數(shù)補足”��,“夜工缺席一次��,應照日工半工補足之”(轉引自彭南生���,2003:270)����。對于學徒工技能形成而言����,長期的長時和超時勞動極大壓縮了其技能學習的時間,高強度的勞動也使學徒工再無多余精力投入技能學習之中��。

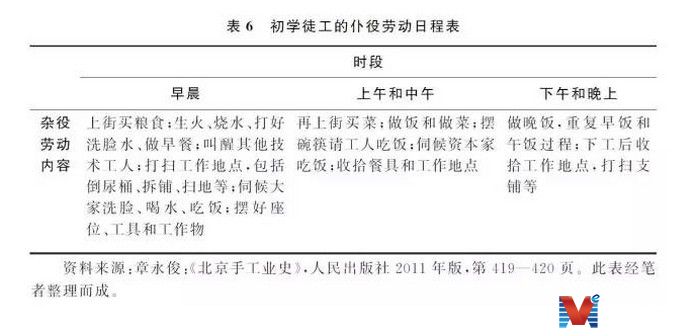

3. 學徒仆役勞動與技能學習勞動失衡�����。清末民初���,官局學徒制中的技能學習雖多為在崗培訓����,但技能理論學習與崗位實訓是相對分離的�。而在民間行會學徒制中,學徒工的技能學習完全融在生產(chǎn)勞動過程中����;在這個過程中,學徒仆役勞動與技能學習勞動完全由師傅支配�����,失衡現(xiàn)象嚴重����。而且在資本主義工業(yè)化的沖擊下�����,隨著行會控制力的弱化�����,這種情況愈演愈烈�。在大部分手工工場�,初學的徒工要從做炊事和勤雜工作開始,一天的工作日程參見表6���。

在早期行會學徒制時期�,讓學徒工從事雜役勞動很大程度上意在樹立師傅的權威���,培養(yǎng)學徒工的忠誠��。到了清末民初���,隨著生產(chǎn)技術分工的進步以及手工工場規(guī)模的擴大,學徒所需要的學藝時間已經(jīng)大為縮短了�。而在手工工場,大量業(yè)主依然沿襲行會學徒制舊例�����,堅持三年學徒期�����。對資本家而言����,學徒工勞動結構安排實質(zhì)上是為更多地進行勞動榨取,技能培訓已經(jīng)退居其次了����。

總體而言,清末民初的學徒制處于傳統(tǒng)與現(xiàn)代的交織之中����,宗法家長制式的行會管理面臨的內(nèi)部挑戰(zhàn)越來越多,而從官局學徒制中逐漸發(fā)展起來的現(xiàn)代性勞工教育元素因時局動蕩以及社會環(huán)境的不匹配而遲遲難以普及���。由此���,圍繞學徒制的工業(yè)化轉型產(chǎn)生了錯綜復雜的結構關系�����,這也成為形塑清末民初學徒制工業(yè)化轉型走向的重要力量��。

二����、 清末民初學徒制工業(yè)化轉型與制度基礎

在德國行會學徒制工業(yè)化轉型過程中��,處理傳統(tǒng)手工產(chǎn)業(yè)部門與現(xiàn)代工業(yè)部門����、行會組織與工會組織以及國家干預與行業(yè)自治之間關系的制度安排成為影響學徒制工業(yè)化轉型走向的關鍵因素(王星,2009b)����。與德國類似的是,行會制度也是傳統(tǒng)學徒制賴以運作的重要制度基礎���。與德國不同的是���,在清末民初,由于民間手工部門與官辦工業(yè)部門的學徒制彼此分立���,國家干預更多集中于官辦工業(yè)部門����,而對民間手工業(yè)中的學徒制干預較少���。

?��。ㄒ唬? 行會學徒制中的可信承諾建構及其特質(zhì)

在晚清行會學徒制重建過程中,行會組織通過競爭管制����、開業(yè)限制以及社會化風險分擔等手段在學徒制中建立起可信承諾關系,從而為保障學徒制的技能傳承功能奠定了制度基礎:1. 在競爭管制上���,行會組織主要采用學徒工數(shù)量和勞動力市場控制兩種手段�。一般而言�,行會組織嚴格限制行東之間爭奪學徒工的行為,也禁止行東們招募外地����、外幫徒弟。違反行規(guī)的行東們會受到處罰����,重者會被革逐學徒或取消帶徒資格����,甚至剝奪營業(yè)資格(步濟時��,2011:174)����。2. 開業(yè)限制是行會組織維護行東師傅利益的慣常手段,出師學徒要入行開業(yè)����,必須向行會組織“報名注薄”,如果要“收徒稱工��,亦向公報名�、入行注薄”(轉引自彭南生,2003:241)����。3. 社會化風險分擔機制是晚清時期行會學徒制為保障技能傳承秩序而采用重要措施。所謂社會化風險分擔機制��,就是在師徒關系之中引入第三方擔保人,稱為引薦保證人���,并且簽訂擔保契約��,稱為“關書”或“保條”���。一般而言,引薦保證人多為熟人朋友或親戚及有威望的人����。

對于學徒制技能形成而言�,一方面,引薦擔保機制可以借助熟人社會中的信任感在師徒間快速建立起可信承諾��,通過熟人介紹的學徒工一般“不找麻煩”�����,更好管理(步濟時����,2011:134);另一方面�,可以分擔師傅階層共享技能后的風險。比如北京的棚匠行會規(guī)定,如果學徒在合同期滿之前擅自離去或終止�,擔保人必須賠付學徒的全部或部分食物錢。在中國學徒制的演化歷史中����,這種社會化風險擔保機制一直延續(xù)到民國時期(彭南生,2003:223—253���;步濟時��,2011:133—161)����。

通過與英德兩國的行會學徒制對比可以發(fā)現(xiàn)��,晚清時期中國行會學徒制在可信承諾的建構上與英德兩國大同小異���。換言之�,無論是中國本土的學徒制�����,還是西方社會環(huán)境基礎上發(fā)展起來的學徒制���,可信承諾是保證學徒制技能傳承秩序的基點��。但是��,梳理中國行會學徒制的歷史也會發(fā)現(xiàn)��,盡管中西方行會學徒制采取了類似措施應對挖人外部性問題�����,二者在行會學徒制本身的制度屬性上卻存在著重要差異���。中國封建王朝的帝國專制對于民間的組織結社行為一直都嚴加禁止和控制�����,防止出現(xiàn)與國家對抗的社會力量(魏文享,2007:7—9)�����。直到清末民初�����,中國行會組織才進一步制度化和依法設立(朱英等,2004:9)�����。但即便如此���,與德國行會組織在學徒制的準公共性權力相比�����,中國行會組織治理力尚顯弱小�。正如日本學者清水盛光所言��,中國行會勢力的典型特征是“經(jīng)濟勢力強大”而“政治勢力弱小”(清水盛光�����,1985)����。這種差異使居于其中的行動者在轉折時刻會產(chǎn)生不同的選擇取向。具體而言�,較之于英德兩國的行會學徒制,中國晚清時期的行會學徒制存在兩點重要差異:

首先是行會學徒制的非強制性��。在英國和德國,行會學徒制均是建立在“強制會籍制”(Hansen�����,1997:325����;E.Lipson, 1949:308;金志霖�,1996:79)基礎之上的(當然在后來工業(yè)化的轉型過程中,兩國行會學徒制的強制性走向了不同方向�����,具體討論參見Theleen[2004]與王星[2009b])�,這種強制入會制度既能夠增強行會的組織力量,維護其社會地位��,也能夠保障行會條例得到很好的貫徹和實施�����。中國傳統(tǒng)行會基本上屬于全行業(yè)開放的自愿組合的社會團體��,入會或退出相對自由寬松���,只要承認行規(guī)��、交納少量的會費就可入會����,而退出也是自愿自便�。可以說�,“強制會籍制”一定程度上使英德兩國行會組織的權威制度化了,而中國行會組織的治理合法和權威則完全依賴于組織成員的認可與信任���,這種權威來源使中國行會學徒制具有較強的彈性和適應性——能夠適應工業(yè)化需求�,迅速做出相應的調(diào)整�����。

其次是行會學徒制沒有準公共權力���。英德兩國行會組織權力一般來自國王���、國會、領主或市政當局���,并被賦予一定的權力����。德國的行會組織擁有較強的準公共權力,比如全行業(yè)的學徒制技能培訓考核和標準認定等����。晚清時期中國行會學徒基本上自發(fā)組成的,完全由自己制定和修正行規(guī)����。一般而言,行會組織的治理秩序在于行業(yè)內(nèi)部合作優(yōu)勢的驅動���,恰如步濟時所言���,“謀生層面上的合作優(yōu)勢是行會力量的主要來源”(2011:113),行會組織成員之間的認可與信任是其行動合法性的根源�����。晚清時期�,手工業(yè)行會組織也通過負責政府的繳捐納稅事務來獲得政府認可��,借助政府力量來增強其行規(guī)的權威。另外��,還有些行會通過繳納注冊費�,獲得清政府的特許經(jīng)營壟斷權以增強其權威,比如北京胰皂業(yè)行會每年繳納七八千兩銀子獲得特許經(jīng)營權�,將從事該行業(yè)的商號限制在14家以下。但總體上來說�,特許經(jīng)營情況在商業(yè)領域較為普遍,但在手工生產(chǎn)領域并不常見��,而且政府賦予的權利基本上與學徒制技能培訓關系不大�。在這樣的背景下,行會組織內(nèi)部的事務以及各種糾紛多依賴組織內(nèi)部商議仲裁�����,而且這種商議仲裁帶有很強的情理性色彩��,多依循的是行業(yè)內(nèi)的習慣和慣例��,政府很少干預(參見下文甘博���、步濟時對行會仲裁的描述)�。只有在張榜公布�����、裁決糾紛、平息工潮或代官收稅���、承擔官差之事���,才會請求官府給予“憲定”“憲裁”“憲斷”(虞和平,1993:160)�。

向行會申訴是完全可以的,求助官方很少有用……行會仲裁一般是在行會年會上進行���,由一些在行會里受尊敬的老人來審判那些違反行會規(guī)定的人……相關人會在寺廟(或茶館)中見面��,雙方提供證詞���。審判成員聽完證詞,開個小會�,然后就做出了決定。這就是雙方都得接受的決定�����,然后向審判成員鞠躬和彼此鞠躬,事情就結束了���。半個小時足夠解決一樁事情,如果送到官方�,除了可能會遇到的推遲和不便以外,至少得一天的審判期��。(轉引自步濟時����,2011:172—173)

可見,晚清時期的行會組織在內(nèi)部治理上是高度自治的����,但并沒有獲得類似于西方行會組織的準公共性權力。這也使中國行會組織治理范圍更多的是局限于經(jīng)濟領域����,難以擴展到地方社會和政治層面,也始終無法爭取到參與城市治理的自治權(魏文享����,2007:112)。這些特殊的制度屬性使清末民初行會學徒制工業(yè)化轉型呈現(xiàn)出完全不同的利益政治圖式�。

(二) 工業(yè)化過程中傳統(tǒng)行會學徒制的瓦解

清末民初,在國際和國內(nèi)寬松市場環(huán)境的推動下�,近代中國原動力工廠和手工工場均取得了較大的發(fā)展。1912年全國25種手工業(yè)作坊和手工工場為16313家����,1914年為15485家,1915年增至16140家�,1916年下降到13736家。在吸納工人數(shù)上���,1912年鼎盛時期為485971人��,1914年下降到396039人�,1916年增加至410881人���。在這25種行業(yè)中�,同一行業(yè)內(nèi)廠家數(shù)量最少的為刺繡業(yè)���,有8家�����;最多的為造紙業(yè)��,廠家多達2788個���。另外織物業(yè)有2130個廠家��,窯瓷業(yè)有2214個廠家��,制油及制蠟業(yè)有1703個廠家(轉引自彭南生,2003:243—244)��。由此可見����,行業(yè)內(nèi)同行之間的競爭異常激烈,同時又面臨外來洋貨的沖擊���,使得這些手工工場發(fā)展規(guī)模大小不一��,雇傭的勞工數(shù)量也不同���。有的規(guī)模很大,比如1897年開辦的漢口燮昌火柴廠�,“所用工人約1200名……每日約做43萬盒之譜”,也有些是只雇傭10~30人的小規(guī)模工場�����。如上文所言,這些雇工大部分屬于學徒工���,且基本上采用資本主義性質(zhì)的勞動雇傭方式���。正如費正清所言,清末民初的“這些第一代產(chǎn)業(yè)工人最初主要是由有專門手藝的城市工匠組成的”�����。換言之��,傳統(tǒng)行會學徒制中 “師傅—幫工—學徒” 的三級等級結構已經(jīng)逐漸瓦解�,勞資分立在行會學徒制的工業(yè)化轉型過程中得到了體現(xiàn)。

對于行會學徒制而言�,一直以來,同行之間激烈的人才爭奪是威脅技能傳承效果的一個重要因素�。在早期的行會學徒制中,行會組織通過組織自治權限定學徒制期限以及相應的懲罰措施來應對挖人外部性的問題����,而且大部分手工業(yè)主是基于謀生動機組織生產(chǎn)的。到了清末民初�,資本主義市場力量得到了充分釋放�,工廠業(yè)主們從事生產(chǎn)的動機從謀生走向了逐利�����,而且相互之間的惡性競爭導致不擇手段地招募廉價勞動力����,學徒工甚至童工成為其首選。如方顯廷所言�����,“(資本家)欲圖微利�����,故不免競爭�����,競爭之方法類多克扣其學徒”(1930:76—77)�。

于是乎�����,學徒工數(shù)量限制的行規(guī)被打破了。清末民初��,大規(guī)模的招募學徒工現(xiàn)象開始出現(xiàn)���。比如上海的眼鏡業(yè)���、履業(yè)、油漆木器業(yè)以及北京的理發(fā)業(yè)等都取消了學徒工數(shù)量的限制�。甚至一些技藝要求較高的手工工場也開始大規(guī)模招募學徒工,比如南京刻扇骨坊招收學徒時也是“并無定額����,多多益善”。有學者指出�����,這種轉變傳統(tǒng)行會封閉性向開放性的體現(xiàn)���,有利于手工業(yè)生存與積累原始資本(彭南生�、嚴鵬����,2009)����。但從技能形成的角度來說��,清末民初工廠業(yè)主大量招募學徒工意在剝削其廉價的勞動力��,這是資本主義生產(chǎn)下資本家逐利動機驅動下的產(chǎn)物�����,與技能傳承無關�����,不利于生產(chǎn)技能的累積與創(chuàng)新�。

為了獲取更高的利潤��,工廠主不僅壓低學徒工的勞動力價格�����,而且給學徒提供的生活工作環(huán)境極其惡劣����,生產(chǎn)安全狀況堪憂�����。包立德�、朱積權調(diào)查的北京地毯行業(yè)就是行業(yè)反光鏡�����,據(jù)《北京地毯業(yè)調(diào)查記》載:

普通地毯行聚十數(shù)人于幾間房屋之中�����,其間空氣惡劣�����,黑暗異常���。較大之地毯行����,每屋安設三����、四架木機��,其距離不過三��、四尺�����。……廠中對衛(wèi)生��,毫不注意���,隨處吐痰,室中則又塵土飛揚���,垃圾滿地����,……有妨害工人及藝徒身體之健康�。至于工人藝徒住宿之所�����,即為日間工作之處……在夏季蚊蟲侵虐����,臭蟲為患���,冬令則地上寒氣逼人,實難忍耐�����,屋中情形較舊式之黑暗監(jiān)獄����,有過之無不及……終日工作,有無適當之座椅���,其結果致令眼力受傷���,……而藝徒年齡在十八歲以下,因之受傷者尤甚���。(轉引自章永俊����,2011:420)

相較于民間手工工場,官營工廠中勞工的物質(zhì)條件稍好一些�,工資收入高于民營企業(yè)。以洋務企業(yè)江南制造局為例�,1867年一名技工的收入是同一地區(qū)農(nóng)業(yè)勞動力和苦力的四至八倍,工作八小時后直接收入銀元一角至二角����。勞動時間也短于民營企業(yè),金陵制造局的勞動時間是11個小時�,天津機器局是11個半小時,但是每兩周有一天休息����。在1905年前后,工廠經(jīng)常是連班倒地開工���,即實行每班勞動12個小時的兩班制�,全年勞動300~320天�。另外,19世紀末����,一些規(guī)模較大的企業(yè)開始對勞工福利進行一些改善,設立小醫(yī)務室����,少額補貼工人工傷。但是多數(shù)工廠中的工人仍然是在極其有害健康的條件下勞動���,得不到任何保護����,嚴重事故頻繁發(fā)生���,職業(yè)病盛行�。

資本日益膨脹的逐利行為惡化了普通勞工和學徒工群體的生存狀況����,也使傳統(tǒng)行會學徒制內(nèi)的師徒矛盾逐漸讓位于雇主與雇工之間的對立。學徒工群體集體性反抗行動開始出現(xiàn)�����,并且呈現(xiàn)出爆發(fā)頻繁���、涉及廠號多�����、波及工人數(shù)量龐大等特點�。這在孫本文對上海勞資沖突的調(diào)查研究中得到了證明,在1927年發(fā)生的117件勞資沖突糾紛中��,涉及的廠號數(shù)量達11698家���,波及的工人數(shù)量高達881289人���;1928年發(fā)生的118件勞資沖突糾紛中,涉及的廠號數(shù)有所減少���,為5433家��,波及的工人數(shù)有204563人�����;在1929年108件勞資糾紛中�����,涉及的廠號數(shù)為1011家�����,波及的工人達65557人�。從全國范圍來看,到1933年��,上報南京國民政府實業(yè)部的勞資沖突糾紛數(shù)量累計達849件�,涉及的勞工人數(shù)達379140人(實業(yè)部����,1934:77—78)。

在這種情況下�����,隨著行會制度的瓦解�����,大量學徒工結成幫會或加入秘密會社以尋求組織保護����。在傳統(tǒng)學徒制時期,并無明確的學徒工勞工組織�,而是一體化于行會組織之中的,通過宗法家長制進行組織整合��。因此,業(yè)主師傅與學徒工存在著共同利益�,“行規(guī)不僅謀求于行東、業(yè)主的利益�����,對于保障伙計�、學徒的職業(yè)、工資及其升遷前途都是有利的”����,因而學徒工一般難以結成對抗雇主的組織(朱英等主編,2004:325)��。

到了清末民初����,在學徒制工業(yè)化轉型過程中,隨著勞資分立逐漸明晰�,雇工組織開始出現(xiàn)。這些雇工組織多是以行業(yè)為分界��,且根據(jù)工人技能水平差異而不同�。就學徒工而言,自己組織幫會或加入秘密會社是其首選����。此類組織結構相對松散����,涉及的行業(yè)多是技能水平要求較低的城市苦力行業(yè)或一般手工業(yè)�。另外,加入秘密會社也是學徒工尋求組織保護的手段����。比如晚清時期����,大量礦工和搬運工加入三合會。

由此可見�,在清末民初時期,學徒工通過各類自組織以保護自身利益����。不過,大部分學徒工(非熟練工人)的組織化行動是針對資本家(業(yè)主)的�,原因也多是出于經(jīng)濟上的不滿。在1900—1910年�����,有案可查的罷工有47次,大多數(shù)罷工主要是反對低工資和普遍惡劣的勞動條件(費正清���,1985)�。這些抗爭行為很少是直接圍繞學徒制技能培訓內(nèi)容展開的����,其中比較相關的是1882年開平煤礦發(fā)生的罷工事件。19世紀80年代���,開平煤礦招聘一千多名工人�,廠中的技術工人是高價從汕頭和廣州招聘來的���,其他非技術工人(學徒工)主要是從當?shù)剞r(nóng)民或流動勞動力中低價招聘�����。這種薪酬差異導致1882年非技術工人聯(lián)合起來進行罷工�,要求與南方技術工人同工同酬(費正清��,1985)�����。不過,關于學徒制技能培訓的核心議題���,例如學徒制的管制權��、學徒制技能考核與認證權以及學徒制制度屬性認定(是屬于勞動雇傭制度還是教育制度)等方面�,在中國行會學徒制工業(yè)化轉型中均沒有涉及��。

?。ㄈ? 學徒制工業(yè)化轉型過程中的制度樣態(tài)

清末民初時期,隨著資本主義生產(chǎn)關系的滲透與自由市場力量的釋放�,實質(zhì)上意味著行會學徒制的制度屬性定位已經(jīng)發(fā)生了改變——轉變成一種勞動用工機制��。但是����,資本家依然堅持以行會學徒制為一種教育機制的表面形式。

首先是學徒用工機制上的畸形嫁接�����。在清末民初����,工廠主雇用勞工往往是通過各種中間人(如把頭和包工頭)���,基本上采用兩種用工機制。第一種是包工頭招工制�,也被稱為包身依附制,是指企業(yè)委托包工頭全權招工���,在受雇期間����,企業(yè)只與包工頭達成交換關系����,與直接從事生產(chǎn)的勞工無勞動雇傭關系。而受雇勞工歸工頭支配管理���,在經(jīng)濟和社會資源上均依附于包工頭�。這種用工機制不但在民間工廠被廣泛采用��,而且在官辦工廠也如此���。比如創(chuàng)辦于1865年的江南制造局�����,在創(chuàng)辦初期有藝徒300名�����,采用企校一體的技能形成方式����。到了清末民初,開始推行包工制度��,工廠不再雇傭和培訓學徒工���,而是將工活分包給各級工頭或老板�。在當時江南制造局的生產(chǎn)流程中���,冷作工、木工����、油漆工、鍛工����、鑄工等工種多采用分包形式�����,這部分工種約占所有工序的7/10��。另外采用所謂的點工形式��,如車工�、鉗工��、銅工等����,約占1/3。在包工制中�,一般的雇傭勞工分為三個等級,即領班—工人師傅—學徒��。其中一些大的包工頭有幾十個學徒工�,比如分包鍛工的張連福、丁連生�����、張桂福等。一般而言����,包工制依然沿襲傳統(tǒng)的地緣性和血緣性,強調(diào)幫口對學徒工的控制���,比如鍛工中的無錫幫規(guī)定���,只允許招收無錫人為學徒,而且僅限于技術工人的兒子���,每個人只能介紹一名學徒(上海社科院經(jīng)濟研究所�,1983:90)��。筆者以為��,這種用工機制不但削弱了資本家投資技能培訓的責任以及風險�,而且實質(zhì)上強化了對學徒工的控制力量。

第二種是合同學徒制���,即以學徒工身份招募勞工,并且簽訂學徒合同�����,同時遵循行會舊式慣例對學徒工群體進行管理。合同學徒制其實是沿用了中國前近代時期契約學徒制的用工方式��。但到了清末民初��,這種合同學徒制所作用的生產(chǎn)過程及制度基礎都已經(jīng)發(fā)生了巨大變化��。從生產(chǎn)過程上來說��,傳統(tǒng)手工生產(chǎn)過程中需要“全能工人”�����,技工需要完成整個生產(chǎn)過程中的所有工序�����,因而學徒工也需要在熟悉產(chǎn)品的完整生產(chǎn)流程中完成技能訓練����。而在工廠(或工場)的生產(chǎn)過程中,由于技術分工的發(fā)展����,復雜的生產(chǎn)工藝已經(jīng)被分解為一個個簡單的工序���,所以技能上的“局部工人”即可勝任。這種情況下�����,傳統(tǒng)生產(chǎn)過程中業(yè)主兼職師傅的情況逐漸消失了���,取而代之的是專職的生產(chǎn)過程和勞工的監(jiān)管人員��。與此同時�����,技工師傅與徒弟之間基于技能和經(jīng)濟交換上的互賴性也減弱了���,取而代之的是二者同屬雇工的競爭性關系。在制度基礎上����,傳統(tǒng)契約學徒制是在“師傅—幫工—學徒”社會身份等級制下作用的,而且行會組織對行業(yè)采取壟斷性的競爭管制��,包括招募學徒上的用工限制�;而清末民初的合同學徒制發(fā)生作用的制度基礎是勞資分立,行會組織對行東用工行為的管制力已經(jīng)大大削弱����。顯然,在這樣的背景下�����,資本家堅持舊式合同學徒制�,實屬一種剝削學徒工廉價勞動力的行動策略,如彭南生所言�����,此舉意在“役使學徒和經(jīng)過學徒培養(yǎng)的工人忠心耿耿地為其服務”(2003:249)�����,冒宗法家長制中的父愛主義之名�����,行廉價利用學徒工勞動力之實��。

其次是“滿一批��、散一批”策略。資本家在學徒工滿徒后即將成為領取工資的工人時����,將其解雇或迫其辭工,然后重新雇用另一批學徒工從事生產(chǎn)�。技能形成理論指出,雇傭安全和薪酬安全是廠內(nèi)技能形成體制的前提����,管制勞動力市場彈性、限制學徒工流動是其基本措施����。換言之,只有通過學徒契約達成可信承諾關系��,才能克服挖人外部性問題��,進而激勵學徒工群體和資本家投資選擇學徒制�����。然而�����,在清末民初學徒制工業(yè)化轉型過程中,資本家卻樂于打破學徒契約建立起來的可信承諾關系���,采取“滿一批、散一批”策略將滿徒后的學徒工推向勞動力市場����。

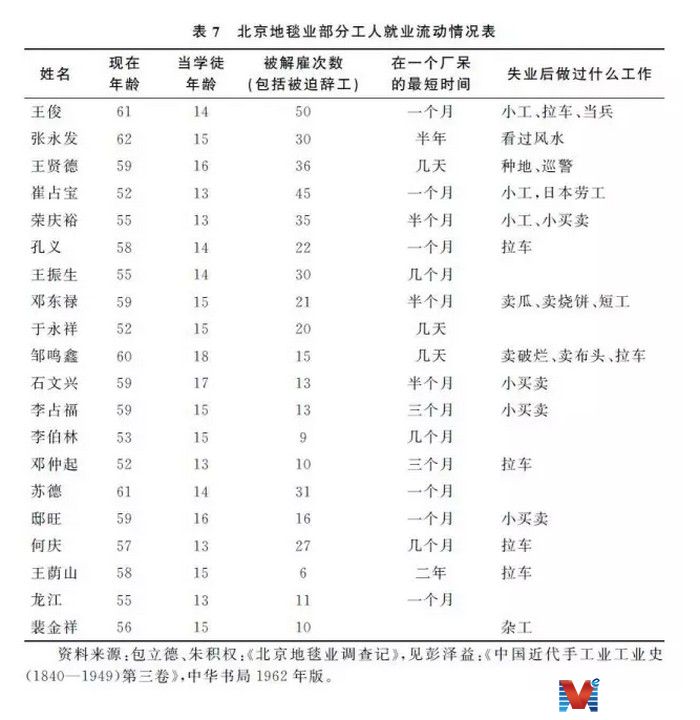

由此出現(xiàn)了一種有趣的現(xiàn)象,西方學徒制面臨的挖人外部性困擾在中國學徒制中卻完全不成為問題�����;相反���,中國的資本家還想方設法地加快滿徒學徒工的流動�����。清末民初��,大部分行業(yè)均出現(xiàn)了學徒工流動率高的情況�,而且有很多完成學徒期的學徒工被推向勞動力市場后卻面臨失業(yè)甚至被迫改行���,所學技能在新崗位上失效了���。根據(jù)一項對北京地毯廠的調(diào)查顯示����,117名工人中有101名失過業(yè)或改過行(進入新行業(yè)后又需要從學徒工做起)�����,很多工人被解雇(或被迫辭工)的次數(shù)甚至達十多次(劉家銓�,1964)。這種情況在紡織業(yè)����、機器修造業(yè)等新興行業(yè)也大量存在,在天津����、上海以及廣州等大城市尤其明顯。

從技能形成的角度而言����,“滿一批、散一批”策略不利于技能培訓的質(zhì)量與積累���。但資本家通過此舉����,一方面加快學徒工群體的流動,從而增加其團結難度進而瓦解其組織化抗爭行動���,另一方面可以使企業(yè)從學徒性質(zhì)的滾動式雇工中長期獲得超額利潤�。當然�����,當時資本家之所以能夠如此漠視技能熟練勞動力的價值甚至還主動助其流失至廠外�,一方面是因為技術進步導致生產(chǎn)過程對技術工人的依賴性減弱(哈里·布雷弗曼��,1974/1979�����;布若威����,1979/2005;王星��,2009a;王星��,2009b)����,但更重要的原因植根于當時的經(jīng)濟社會背景。晚清時期���,由于農(nóng)村自然經(jīng)濟的解體�����,連年的自然災害(如19世紀40年代的秦豫大旱�����、70年代的“丁戌奇荒”和20世紀初的北方大旱)以及戰(zhàn)爭破壞�,使當時的經(jīng)濟社會形勢危機四伏����,也制造了大量的無業(yè)勞動力,勞動力供給遠遠超出了崗位供給��。當時無業(yè)勞動力主要包括盲目流入謀生的無業(yè)農(nóng)民�����、城市失業(yè)工人、散兵游勇以及游手好閑的失業(yè)者等幾個部分��,這些勞動力蓄水池構成了資本家放肆雇傭和解雇廉價學徒工的重要推因���。

三�、結語:

學徒制中的制度張力與職業(yè)技能形成后果

在清末民初的工業(yè)化浪潮中��,雖然“官局”和“企校一體”的學徒技能形成方式已經(jīng)出現(xiàn)���,但是這種職業(yè)教育制度并沒有能夠對學徒制形成替代效應��,傳統(tǒng)學徒制的工業(yè)化轉型與職業(yè)教育制度的形成幾乎是同步發(fā)生的(樓世洲,2007)����。在這樣的過程中,學徒制作為一種技能形成的制度安排也發(fā)生了巨變����,并呈現(xiàn)出一種畸形的制度形態(tài):對學徒工群體而言,學徒制是一種傳授謀生技能的教育制度����;對資本家而言���,學徒制實質(zhì)上已經(jīng)屬于一種勞動雇傭制度。一面是宗法家長制色彩濃厚的倫理性師徒關系���,另一面又是基于自由契約的非等價市場交換關系����。在清末民初�,傳統(tǒng)與現(xiàn)代在這個制度中被強制性雜糅嫁接在一起,造就了學徒制工業(yè)化轉型過程中利益相關者獨具特性的行動選擇方式�����。當然��,在勞資雙方權利與力量不對稱的情況下�����,學徒工各種抗爭行動也無力改變學徒制淪為廉價勞動力供給渠道的尷尬境遇����。

在這場工業(yè)化轉型過程中��,內(nèi)嵌于學徒制中的制度張力得到了充分釋放���,依賴于行會組織內(nèi)部自行仲裁解決的治理手段已經(jīng)失效,在缺乏相應的勞動法律制度的背景下帶來了嚴重的經(jīng)濟社會后果�����。在經(jīng)濟上�����,由于學徒制逐漸淪為廉價勞力的來源渠道����,導致一線生產(chǎn)工人的技能水平日趨下滑,使產(chǎn)品質(zhì)量和標準不斷下降�,影響了產(chǎn)品的市場競爭力�����,直至引發(fā)整個行業(yè)的破落和衰敗�����。比如北京的地毯行業(yè),其編織的地毯曾經(jīng)在1903年獲得美國圣路易斯州國際博覽會一等獎章��,在國際市場上大受歡迎��?����?墒嵌潭處啄旰?���,卻由于“學徒藝術欠佳,出品惡劣”導致“中外商人收買者����,頗存觀望,該業(yè)幾成停頓狀態(tài)”(池澤匯等�,1932:7)。傳統(tǒng)技藝非常出色的北京景泰藍產(chǎn)業(yè)也面臨這種困境����,由于“作品類出學徒之手,藝術不精����,出品惡劣��,中外商人����,皆不敢盡量購買”(經(jīng)濟半月刊����,1928)。更加糟糕的是����,學徒制淪為廉價用工制度后產(chǎn)生了一種馬太效應,進一步惡化了近代手工業(yè)的境遇:大量滿徒但學藝不精的徒工被拋向勞動力市場��,“學徒三四年期滿畢業(yè)后�����,不以超升工人��,必應遣散另招����,則失業(yè)者必須另謀生計而同業(yè)競爭愈烈”(佚名�,1924)����。粗制濫造�����、減價銷售����、惡性競爭,導致整個行業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)標準不斷惡化(彭南生����,2003:275—277)。經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的衰敗很多直接輻射到了社會層面�,隨著經(jīng)濟形勢惡化,在職勞工的境遇也每況愈下�����,導致勞工抗爭行為頻發(fā)�����,成為影響社會秩序的一個重要因素。與此同時�����,更是給已經(jīng)非常嚴峻的失業(yè)問題雪上加霜�����。

針對清末民初傳統(tǒng)學徒制工業(yè)化轉型的軌跡��,從歷史比較的視角重新審視會發(fā)現(xiàn)�����,英國和德國在傳統(tǒng)學徒制工業(yè)化轉型過程中均經(jīng)歷了類似問題�。在英國,因為行會制度的瓦解�����,導致其無力改變學徒制在工業(yè)化浪潮中技能形成效用式微的命運�����;在德國���,通過重建勞動共同體制度���,不但成功地使學徒擺脫了淪為廉價勞動力蓄水池的困境,而且成為造就德國制造國際地位的最重要比較制度優(yōu)勢����。對于當下中國而言,建立新學徒制不但是職業(yè)教育制度改革的重要探索�,而且是助力制造業(yè)創(chuàng)新國家戰(zhàn)略的基本制度安排,因此����,回望歷史、思考學徒制運行和作用的匹配制度環(huán)境�����,是職業(yè)教育研究值得關注的新議題���。